2018年08月11日

折れたティップランロッドのリペア

本日より15日までプチ夏休みですが、だーれもいなくてやることもないので以前不注意で折ってしまったティップランロッドのリペアをやることに。

今回トップから4つ目のガイドの根元付近からポッキリいってしまいました。

タナゴ竿を自作した時に使ったカーボン芯1.8mmを使います。

芯が少々細いのでドリルドライバーにかませてヤスリで細くしていきます。

こんな感じで削り終わり。

いつも長さどうしようか迷いますが今回は5cmで。

折れた部分からそれぞれ2.5cmということです。

2液のエポキシつけてから片方に刺して…

反対も同様エポキシつけて接着します。

いい感じ♪

お次は補強用の糸巻き。

細身の糸なら何でもいいですが、自分は百均のミシン糸使ってます。

糸巻き後、こちらもエポキシで固めます。

乾いたらヤスリで磨いてデコボコを平らにします。

後は合成漆の黒を塗りヤスリで磨き、を3度ほど繰り返して完了。

しなり等も全く問題なし!

2016年11月12日

折れたロッドのリペア

以前はタナゴ釣り用の和竿作っていたので道具はほぼあるし「こんなんやりゃいいんじゃね?」という勘所もあったので。

折れ方はこんな感じ。

何かの拍子に傷ついて折れちゃった、てな感じかな?

ロッドの先端が全体の長さの1/3のあたりで折れてます。

先の方はこんな感じでヒビが入っているので

その部分、約3cmノコギリでカット。

ヤスリで切断部を整えます。

ロッドの手元側はちょうどガイドを取り付けているとろこで折れていたのでヒビはありませんでした。

折れた部分の接合は印籠継形式でいきます。

印籠継用のカーボンを内部に埋め込んで接着するという寸法。

折れた部分の内径を測ると約4.7mmだったので5mmの印籠継用カーボンを購入。

近所にロッドビルディング用品が充実してる釣り具屋さんがあるので便利です♪

内部に埋め込むカーボンの長さ、相当迷いました。

短過ぎれば強度に問題出るだろうし、長過ぎれば竿のしなりに影響するだろうし。

結局全体で6cm、片方に3cm埋め込む形としました。

これが吉と出るか凶と出るか…

さて、長さが決まったら切断し、印籠継のカーボンは若干太いので、電動ドリルに咥えさせてヤスリで微調整します。

接着は2液タイプの「ボンドクイック5」で。

これよくくっつきますよ。

接着したら先端部分の接合部を強化するために糸を巻きます。

和竿で言うところの「口巻き」。

完成後はこんな感じ。

巻き終わったら瞬間接着剤で固めます。

せっかくなのでカシュー重ね塗りしてピカピカ仕上げにしましょうかね。

と思ったけどこんなもんで許しといたる(笑)

ボンドクイック5を厚塗りして…

はみ出た接着剤をキレイにして完成!

出費500円です(笑)

よく見なきゃリペアしたってのも分からないくらいにはなったかな?

素人仕事にしては十分でしょ?

折れたロッドある方は高いロッドであれはメーカー修理なんでしょうが、安物ロッドはこんな風に安上がりに再生するのもアリだと思いますよ♪

さーて、実釣でどうかな〜。

2016年06月19日

革砥を自作してみた

まずは素材。

家に転がってた1×4を縦半分に切った端材があったのでこれを使うことに。

ジグソーでこんな形に切ってヤスリがけ。

これまた家に転がってた革のハギレを裏表2枚分このように切断。

革砥には表面ではなく、毛羽立った裏面を使います。

切り取ったらGPクリアなどのボンドで接着します。

後の革交換を考えて両面テープで貼る方法もあるようですね。

完全に接着するまでは何か重りのようなものを乗せておきましょう。

最後に穴開けて革紐付けて完成!

あとコンパウンドだけは買ってこないと。

高級コンパウンドもあるようですが、近所のホームセンターで青棒を購入。

自作スピンテールの磨きにも使えそうだ。

青棒を革に塗りたくって砥いでみます。

ん? オイルいる? まあいいや。

完了後、紙を切ってみましたが切れ味復活!

でももうちょいシャープな刃にしたいな。

あまりに鈍っていると砥石→革砥の順で砥いだ方がいいのかも。

コンパウンドも色々試してみるかな。

2016年05月05日

風が強い休日は…

以前からちまちま作ってた鯛ラバタコバージョン。

舵付き重りに丸型重り20号、約80gだと自分の良く行く海域ではちょい重い。

のでヤスリで削ってこんな感じで約60g〜70gになるよう整形します。

んー、まだまだタコには程遠いな(笑)

んでもって鯛ラバのスカートはバス用のラバージグ用のスカートのパーツを流用してみました。

塗装ですが、左2つは百均マニュキュアゴールドをベースにクリアグリーンとクリアレッドの缶スプレーで、右はシルバーベースにクリアレッドとクリアイエローを吹いてみました。

塗装の仕上げは色留めにクリアラッカー数回吹いた上でセルロースにドブ漬け数回という感じです。

ちなみにアイは以前スピンテール作った時に自作した余り。

それから、シーハンター10号に鯛用フック12号を結んでネクタイ付けてこんな感じに。

どうすかね、タコに見えますかね?

ちょっと苦しいか(笑)

重さはイメージよりちょい重い感じになってしまいましたがまあ良しとしましょう。

あとは釣るだけですね。

でも鯛ラバって実はあんまり釣れたことないんですよね…

2016年01月11日

ドリンクホルダー艤装

今年も宜しくお願い致します。

本日(1月11日)は初浮き!と思ってましたが予定が入ってしまい急遽中止(凹

なので昨日実施したプチ艤装ネタをアップします。

ある日車を運転しててふと思いついた…

傍らにあったプライヤーを車で使ってたドリンクホルダー&トレイの穴にブッ刺してみる。

うむ、いい感じ、ピッタリとハマる。

ちなみにこのドリンクホルダー&トレイ、確かオートバックスで千円もしないで購入したもの。

ネットでもあまり情報ないですがこれ(コンビニトレーL)ですな。

かなり前に買った記憶があるけど今も売ってるのかな?

それからこの穴、これもうろ憶えだけど確か紙ナプキンを刺しておく、みたいな使い方だったような。

そんな使い方したことないけどw

カヤックで飲み物の置き場所が無かったのと、プライヤーはPFDに付けてましたがなんか使いにくいとずっと思っていたので一石二鳥かな、と。

トレイ部分もルアーちょい置きしたりおやつ置いてもいいしね。

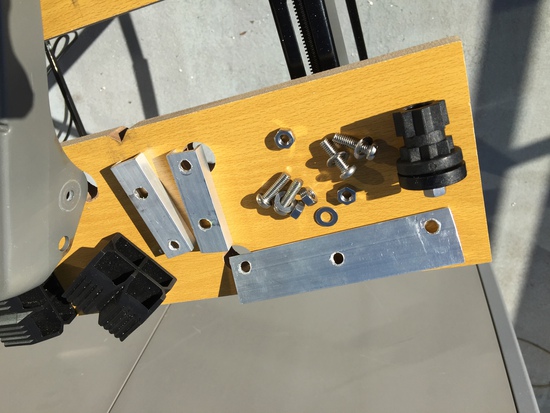

ということで早速材料を購入。

まずは魚探。

魚探にコンビニトレーLを付ようという算段ですが、今までセンターコンソールの蓋に両面テープで貼り付けた簡易的なもので強度的に不安もあり、スターポート接続に変更する予定。

魚探の台座は専用のプラットフォームとかも売ってますが、アルミアングルで自作します。

現在利用中の魚探、ホンデックスのちょいナビ(PS-501CN)の台座に取り付ける部分のアルミアングルをジグソーで切り出します。

切断面はヤスリで整え、ボルト用の穴を開けます。

台座にはカヤック55さんで購入したアタッチメントアダプターを接続します。

組んでみます。

コンビニトレーL接続用にステンレスのステーも取り付け。

穴開けが適当だったので微調整しつつなんとか台座部分が完成。

ちなみに魚探に付いてた台座は新たに穴開けはしてなく、元々開いていた穴を利用しています。

実は魚探の台座に直接アタッチメントアダプター付けようと思ってましたが(魚探の台座に穴開け必要ですが)、スターポートにセットする時に隙間がなさすぎるんですよね。

なのでアルミアングルで嵩上げしてますが、もうちょっと高いアングルの方が良かったかも。

続いてコンビニトレーLの穴開け。

ステーに取り付けてみます。

裏面はこんな感じ。

コンビニトレーLは蝶ナットでくっつけているので簡単に取り外し可能。

利用後は車でも使えます(って逆かw)。

スターポートをセンターコンソールの蓋に取り付けて…

完成!

しかし500mlの飲み物乗っけたらちょっと強度が足りないかな?

ということでステーはアタッチメントアダプターに接続するのではなく、魚探横に接続してみたら強度的にも問題なさそうなのでこちらでいくことに。

ついでにお股のあたりにロッド or パドル用のアイレッツを追加して本日の艤装は完了。

魚探の台座はともかく、コンビニトレーLはホンデックスの魚探使ってる方なら比較的簡単にできますのでぜひチャレンジしてみてください。

【必要な素材】

・アルミアングル(コの字、L字各1本)

・ネジ6m×20mm、ボルト、ワッシャー 各4つ(魚探台座用)

ここまでで661円

・ネジ6m×20mm、蝶ナット、ワッシャー 各1つ(ドリンクホルダー&トレイ用、124円)

・アタッチメントアダプター(864円)

・ステンレスステー(家に転がってたもの)

・コンビニトレーL(以前購入、値段不明)

【必要な工具】

・ジグソー(金属切断用ブレード)

・ドリルドライバー(ドリルビット6mm)

・平ヤスリ

・紙ヤスリ

2015年12月30日

スピンテール自作

タナゴで検索の皆さま、期待を裏切ってスミマセン。

過去記事で参考になる投稿があれば見てやってください。

多分しばらくはソルトルアー&カヤックフィッシングでいくと思いますのでよろしくお願い致します。

ということで比較的簡単(?)な自作スピンテールの紹介です。

【必要な素材】

・ナス型オモリ

削るので完成後の重さ+αのもの。

自分は20g前後のものを作りたかったので8号(30g)を用意。

・ステンレス針金 0.9mm、0.3mm

0.9mmはラインアイ用、0.3mmはブレイド延長接続用なのでなくても可

・アルミテープ(百均にあります)、またはアルミ箔

鉛に貼ってボディーのベースとします。

・セルロースセメント

塗装後の最後の仕上げ用

・お好きな塗料

自分はタミヤのクリア系の缶スプレーを数色用意しました。

アルミ貼った後これで着色します。

・ホログラムシート(これも百均にあります)

アイ作成用なので市販品を購入する場合は不要。

ブレイドに貼ってもOK。

・黒ビニールテープ

アイの目玉にします。

こちらは紙を黒に塗って使ってもなんでもいいです。

・ステンレス板0.3mm

ホームセンターに売ってます。

・耐熱チューブ

フック接続部分に被せる用。なくてもOK。

以降は市販品

・フック

・スプリットリング

・ボールベアリングスイベル

【必要な工具】

・ドリルドライバー

・ドリルビット3〜5mm

・カナヅチ

・平ヤスリ

・紙ヤスリ

・万力(なくてもいいがあった方が穴開けや削るのが楽)

・金切ばさみ

・ポンチ(2、3、5mm、アイを自作しない場合は不要)

まずはナス型オモリを叩いて整形です。

穴開けして即叩きだと薄っぺらくなり過ぎるので、まずは縦方向に薄っぺらくするように叩いて整形します。

ドリルで穴を開ける前にドライバーのビット等で(本当はポンチの方がいいんでしょうが)穴開け位置を打ちます。

そのままドリルで削るとずれたりするので、この工程は入れた方が失敗は減るかと。

まずはセンターに穴を開けるのが大切です!

ドリルで穴を開けます。

サイズは何使ったか忘れましたが後で整形した針金通すのでそれが入るサイズで、4mmくらいだったかな?

最初小さく開けて通らなければ大きくする、というようなやり方でOKかと。

この作業もセンターを出すために確実にまっすぐ開くよう注意した方が吉です。

こんな感じで。

出たバリはカッターでカット。

お次はラインアイ。

9mmのステンレス針金をこんな風に輪っかに加工。

これはリューターのビットの軸使ってますが、釘でもなんでもいいでしょう。

出来上がりはこんな感じ。

長さは叩いて整形するので長めに。

これをオモリの穴に通します。

これをカナヅチで穴を潰すように横から叩きます。

ここの作業も結構重要。

バランスよく打ってるつもりでもどちらかに偏ってたりしますので、打っては確認打っては確認を繰り返し、上下のラインアイがボディーのセンターになるよう調整します。

と言いつつこの時は1つ失敗してしまいました。

ここから平ヤスリで削っていきます。

鉛なので簡単に削れます。

写真はすっかり削った後ですが、削るのには万力があると力入れやすいですよ。

削る前は29gで…

削った後は20g。

塗装とフック等で22、3gかな?

深場の底を探るにはこのくらいの重さがいい感じです。

三番瀬などのシャローでは10g台でいいと思います。

最後に紙ヤスリで表面を整えて完了。

続いてアイ(目)の作成。

アイはパーツとして売ってますので面倒であればそういうのを使ってもいいかと。

あまりこだわりがないのであれば書いたり、100均のデコシールとかで代用してもいいかもしれません。

こちらは100均のホログラムシート。

裏が銀、表が金とか青とか色系になってますので銀の面を5m、黄色や赤を3mm、黒めになる部分を黒ビニールテープから2mmポンチでくり抜きます。

こんな風に重ねます。

軽く接着剤を使うといいかもしれません。

それから切れないポンチ使うとご覧のように少々汚く切れてしまうので、良く研いでおくか、カナヅチで叩くよりぐりぐりと押し回しした方がいいかもしれないですね。

こんな自作の台を作り乗せます。

皆さん釘で台作ってる方が多いですが、手ごろな釘がなかったので竹串で代用しましたが乗せにくい(^^;

ここに今回はセルロースセメントを複数回(10回くらいだったかな?)てんこ盛って乾燥を繰り返し、ドーム型に仕上げます。

セルロースセメントだと乾燥すると縮むので複数回やる必要があるんです。

ここは2液のエポキシや、ブラックライトを当てると硬化するUVレジンなんかを使うケースが多いようですね。

セルロースセメントは何回も盛る必要があるし、気泡も入りやすいのでイマイチおススメできないかも。

続いてステンレス板の切り出し。

売り物のスピンテールから型とって金切バサミで切り取ります。

バリはヤスリで落とします。

リューターとかあれば使った方が楽ですよ。

先の丸いカナヅチなどで片面を叩いて木の葉のような緩いアール状に。

それからドリルで3mmほどの穴を開けます。

続いてボディーへのアルミ貼り。

アルミテープにネジや平ヤスリでこんな感じにうろこ模様を付けます。

上はネジを2回転がして模様を付けてます。

分かり辛いですがゴムシートを上のように丸く切って頭部分はうろこを付けないようにします。

これを皺にならないように柔らかい布で伸ばしながら丁寧に貼り付けます。

これが慣れないとなかなか難しい。

貼り終えた後。

まあ、自作なのであまり細部は気にしないことにします。

皺にならないように伸ばしながら貼っているのでうろこ模様が薄くなってしまった...

ここから塗装です。

色がなくても十分釣れるらしいので、色を付けないのであればこれをセルロースにどぶ漬け何回かすれば終了。

今回は缶スプレーでこんな風に塗ってみましたが、缶スプレーだとキメが粗いな...

やっぱりエアブラシが欲しくなる。

すっかり完成していますが、スプレーは数回に分けて薄目に塗った方がキレイに仕上がります。

色付け後、セルロースセメントにどぶ漬けしますが、そのままやってしまうとせっかく塗った塗装が流れてしまうので4、5回クリアのラッカースプレーを塗ってからどぶ漬けしてみました。

それでも少々色は流れましたが、まあまあ無事にどぶ漬け完了。

どぶ漬けは4、5回やってます。

続いてリアのブレイド取り付け用にリアフックに3mmのステンレス針金をこんな風にして...

こんな風に加工して、先にスイベルを取り付けます。

前後のフックとブレイドをスイベルに取り付けて完成!

スピンテールって妙にラインにブレイドが絡まったりするので、前後のフックがあまり動かないように耐熱チューブを被せてみました。

全ての完成の図。

ちなみに右上は市販品。

遠目で見れば遜色ないでしょ?(あるか^^;)

これ、色をつけるのが一番面倒なんですが、色付けなければ結構簡単ですよ。

色付けなくても釣れると思うしぜひお試しください。

2015年12月07日

メジャートレー自作

カヤックって狭いし平らなところがないので、船上で魚の大きさ測るのって難しいんですよね。

なので水に浮いて平らなトレー型のフィッシングメジャーが欲しいな、と。

参考(パクリとも言う^^;)にしたのはTWBFのメジャートレーW。

自作メジャートレーはプランターの受け皿で作ることが多いんですが、これだと55cmまでなんですよね。

ブラックバスならいいですが、シーバス用となるとちょっと小さい。

ということでシャキッと伸びるメジャートレーを自作してみました。

用意するのはこちら、プランターの受け皿2つとネジとボルト4セット。

詳細は以下の通りです。

<材料>

・プランター受け皿2つ(1つ300円程度)

・低頭ネジ(太さ5mm、長さ12mm)、6角ナット、ワッシャー4組 (5組で200円程度)

・水に強いラベルシート =>こんなやつ (800円くらい)

<工具>

・ジグソー

・電動ドリル&ドリル刃5mm

・平ヤスリ

・紙ヤスリ

・カッター

ちなみにラベルシートは以前自作したフィッシングメジャーの残りのものを使用。

まずはジグソーでプランター受け皿をこんな風にカット。

自分の場合はざっと線を引いて結構適当にカットしてます。

バリが出たり波打ったりするので平ヤスリで粗削りした後、紙ヤスリでカット面を整えます。

2枚を合わせてみましょう。

縮めるとこんな感じで...

伸ばすとこんな感じ。

メジャーを当ててみたところ90cmくらいはいけそうです。

一番伸ばした状態で4つ穴を開けます。

こちらのトレーは空けた穴を足掛かりにジグソーで5mmのスリットを開けます。

こちらも平ヤスリ&紙ヤスリでカット面を処理します。

仮に組んでみます。

この方が安定するかな?

それともこちらの方が良い?

スリットを入れた方はぐにゃぐにゃになるかなと思ったけど、意外としっかりしているのでこのパターンでいくことに。

縮めた状態でも使いやすそうだし。

裏面はこんな感じ。

収納した時にちょっと浮くのが気になるが..

お次はメジャーのプリント。

シートはこちらを使いました。

メジャーのデータはシーバスも自作も色々参考にさせていただいている浦安DIYシーバスさんから拝借。

(「さ」さんありがとうございます。この場を借りてお礼申し上げます)

こちらのデータをExcelかなんかに貼って大きさを調整&普通の紙にテストプリントを繰り返し、きちんと長さが合うようにプリントします。

印刷後。

こちらをカッターでカットし、トレーに貼り付けていきます。

完成!

こちらが縮めた状態で...

こちらが伸ばした状態。

幅的にはやっぱり鯛とか体高のある魚はダメで、スリムなシーバスとかイナダとか限定ですね。

完成、と思ったけど1つ忘れてた。

最後にドリルで穴開けてリングとしてカラビナ付けたら今度はホントに完成!

え? 90cmも測れるの作ってもそんなでかいの釣れてないって?

その通り(^^;

いいんです、備えあれば憂いなし!

2013年06月28日

仕掛けケース

今回利用する名刺入れはこちら。

厚さは2種類あって薄いほうを選択。

約7mmくらいの厚さ。

ちなみに購入はダイソーです。

自作の仕掛け巻きを入れたら厚さ的に入らん。

ってなことで少々薄くしたら6個の仕掛け巻きがジャストフィット!

これ、仕掛け巻きのほうを先に作ってますからね。

ケースのことなんか考えてないのにこのピッタリさ加減は素晴らしい(笑)

ちなみに仕掛け巻きも全て100均のこちらの素材で作成。

仕掛け巻きのサイズは多少ばらつきがありますが、縦53mm、横15mm程度。

ということでつまらん投稿失礼しました~。

2013年06月03日

タナゴ針ケース(鈎掛)

タナゴ針ケースを自作してみました。

革は約1mm厚のヌメ革ハギレ。

中のフエルトは100均、フエルトの仕切りプラ版はその辺に転がってたクリアファイル。

プラ版を仕切りにフエルト4枚の構成。

根元をボンドで接着後、糸で縫いました。

つり具すがもさんで購入した「鈎掛」との比較。

縦約4.5cm、横5.5cmの超ミニ版。

バネホックがなかったら喫茶店に置いてあるマッチだし(笑)

2013年05月28日

自作タナゴ竿ケース作成

革はハンズで売ってた210円の端切れ。

なんの革だか分かりませんが結構柔らかくてテロテロの感じの革。

入れた感じ。

うーむ...

小さすぎた(バキ

きっつきつです(笑)

入れるとかえって竿同士が擦れあって竿を痛めそうだし(^^;

まあ、しばらくこのままにしとけば革だし伸びるかも?

縛るとこんな感じ。

革紐もこの端切れから作ったので少々短いくて前で結べん(笑)

実はこれ、レザークラフト2作目。

なんでこんなもんでしょ。

時間あったら作り直そう。

2013年02月22日

2013年02月03日

シモリ作り

素材は100均2液タイプの強力接着剤を使用。

以前は多い方がいいでしょ、ということで10個とかの作ってましたが、ちょこまかタナ調整する場合は面倒なので5つにしてみました。

作成用の台も廃材と竹串で作成。

こちらもなかなか使い勝手いい♪

2011年12月29日

タナゴ用仕掛け巻き自作

さー、今日で仕事納めじゃ!

ということでプチ自作ネタです(バキ

これ、若干ピンが甘いですが某有名釣具店で売ってた小物用の仕掛け巻き@315円。

竹製で趣きがありますが1個315円は少々お高い。

明らかに手作りだしこれなら簡単に自分でも作れそうです。

早速部材を調達しにダイソーへ。

あっちフラフラこっちフラフラでちょうどいい物見つけました。

これで315円です♪

(接着剤とか工具も必要ですがね)

特にこの竹の平串、お手本とは微妙にサイズが違いますがこのまま加工しても問題のないレベル。

1本16cmで25本入りだから4cmで作れば50個、5cmで作れば36個できる計算。

なんとリーズナブル。

今回は試作なので1本で4cmのものを2セット作ることに。

幅とかはざっくり見本を参考にしました。

しかしこの平串、カッターで切りましたがなかなか手ごわい。

何か切断にいいものないかな?

竹串・ステンレス針金0.5φと平串の接続部分は1mm程度の穴を開けて接着剤で固定しました。

接着剤はこれまたダイソーの2種を混ぜるタイプのエポキシ系接着剤を使用しましたが、これが一番がっちり接着されるみたい。

できは「まあまあ」といったところですが、やっぱり見本より歪みが大きい。

(見本も若干歪んでたけど)

そんなに大きくは狂ってないハズですが、このサイズになるとコンマ何ミリのズレも歪みとなって見えてしまうみたい。

まあ、自分で使うものなんでこれで十分♪

暇な時にでも量産しよう。

2011年12月10日

研ぎ針に挑戦!

うぅ、自分でもマニアックになってきているのが分かる(汗

ということで研ぎ針に挑戦です。

「研ぎ針」ってなに?

ですよね~。

研ぎ針とはタナゴを更に釣り易くするために市販の針を研いで掛かりを良くするために行います。

特に冬場の活性が低い、小さい新仔のタナゴを釣る場合に有効なんだとか。

前回お会いしたおっちゃんが自分よりぽんぽん釣ってて聞くとやはり研ぎ針とのこと。

釣果が良くなるということであれば挑戦してみよう、ということで早速道具の調達。

これは左からダイヤモンド丸やすり#1000、鈎ホルダー(針を固定するもの)、ダイヤモンドシートやすり#1000。

このやすり、結構特殊らしくいいお値段します(^_^;

これはタナゴ釣り具の都内某有名店で揃えたもの。

本格的にはもうちょっと色々な種類のヤスリを使うそうですが、お店のご主人に相談して最低限のものを揃えてみました。

左からハリス用のテトロン#120、ベースとなる釣り針の鬼印タナゴ新型、そして針にハリスを結ぶ道具の「トルネーダ針結器」。

さーて早速研いでみよう。

ルーペは百均の10倍ルーペですがとりあえず使えます。

研ぎは...根気と器用さが必要で結構大変。

極小なのであんまり力を入れずに軽く軽く研いでいきます。

ふぅー、なんとか1時間くらいでこんな状態に。

左が研いだほうね。

こんな感じでいいのかな?

ちょっと返しが小さすぎ??

先の尖りもイマイチか???

ま、最初にしては上出来かな..?

先ほどのトルネーダを使ってハリスを結んでみました。

おお~、結構簡単にできるのね♪

初期投資はちょっとかかったけどこれで量産すればコストダウンに繋がるしね♪

例えばハリス付きの「極めタナゴ」は5本入りで500円弱しますが、これだったら針15本で170円だし。

ただしこのペースじゃ量産はなかなか辛いかもな~。

2011年09月23日

タナゴ仕掛け作り

暇な週末は釣り道具でも自作しましょう、ということで今日はタナゴの仕掛け、シモリを作ってます。

シモリも買うとコスト的に馬鹿にならないし、自作してる方々も多いので色々参考にさせていただきました。

具材は百均のエポキシ2液タイプの強力接着剤。

大きいほうが子供用で小さいほうが大人用です。

大きさ良く分からないと思いますが、小さいほうの直径は1mmかそれ以下。

爪楊枝で接着剤を糸に絡めていきますが、なかなか大きさが揃わないし、シモリの中心に糸がこなくて苦労します。

でもこれ塗料と接着剤あれば結構簡単にできるのでおススメです。

シモリの移動も糸に完全に接着でもなく、逆にスカスカでもなくいい感じ。

今度実践投入してみよう。

2011年07月11日

水槽ファン自作

気温うなぎ上りの日々が続いてますが水槽の温度も急上昇中。

昨日は29.5℃くらいまで上がってました。

これではタナゴさんたちもさぞ暑かろう、ということで水槽ファンを自作してみました。

用意したのはこちら。

CPUファンで8センチ弱のものです。

ハードオフでCPU付きで105円で購入。

もちろんCPUから取り外し、ファンだけ使います。

お次はACアダプター。

ファンが12VなのでOUTPUT12Vのものを用意しました。

これもハードオフのジャンクで315円。

ファンからは配線が3本、ACアダプターは2本ですから適当に接続してみます(バキ

まあ、一瞬だったら壊れることはないでしょう。

ほれほれ、勢いよく回りました(^.^)

百均でクリアのクリップ買ってきてファンにボルト止め。

ガラス蓋にクリップくっつけてなんだか不安定そうですが、設置方法は後でもう少し考えるとして、とりあえず29.5℃の水温がどうなるか、試してみます。

おおー、25度切ってるじゃないか。

なかなか効果あります。

ちなみにここまで下がるのに3時間くらいかかりました。

それとファン回して温度下げるということは気化熱を利用しているということですから、水の減りが早くなるんでしょう。

あとは逆サーモ を付ければ一定温度に水温をキープできてGoodですね。

ちなみに今回制作費は525円。

水槽用のファンなんて数千円で買えるので市販品を買ったほうがいいって話もあります(^_^;

【おまけ】

ご近所さんから増えすぎて困るというエビちゃんをいただいてきました。

大小5匹ほどもらってきてタナゴ水槽に入れましたが、チビちゃんたち2匹はホントに小さかったので早々にタナゴ君に食べられたようです(^_^;

しかし1匹は卵持ちでまた産みそうなのでアカヒレ水槽に入れたほうがいいかなあ。

しかしこのエビちゃん、ビーシュリンプくらいの小さなエビですがなんという種類のエビだろ?

小さいのでミナミヌマエビかな?